sábado, 26 julio, 2025

Santos Domínguez

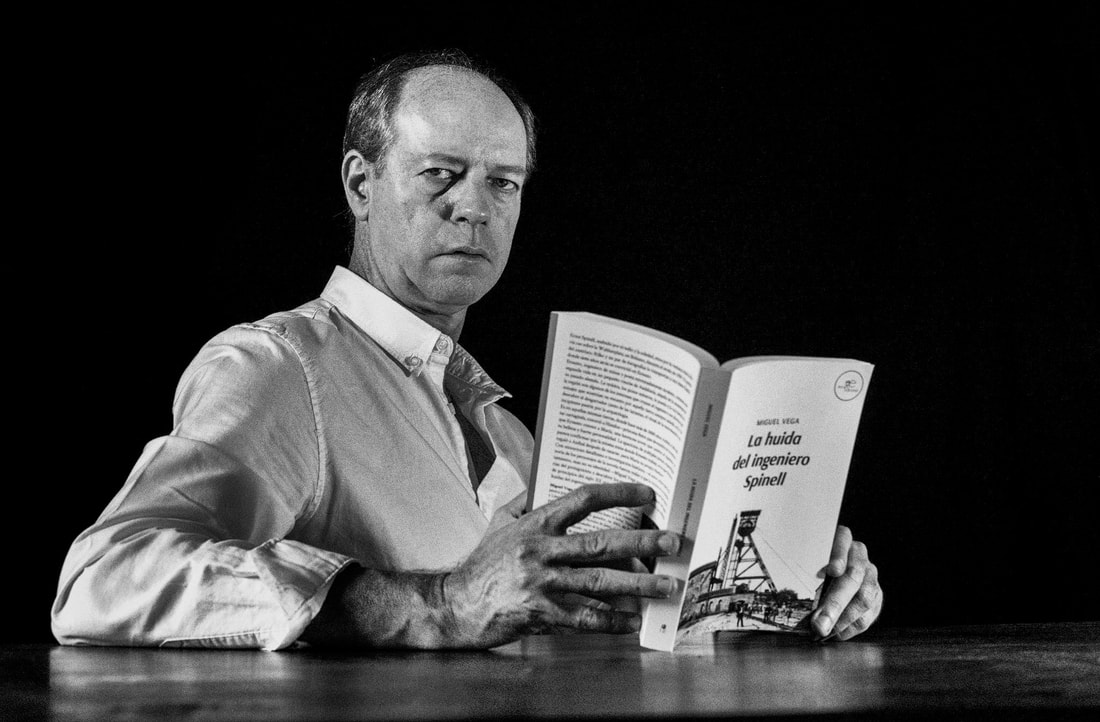

Un viejo aficionado

Me invita amablemente el amigo y buen aficionado que es Miguel Vega, a escribir un artículo para Segundo aviso, lo que hago con mucho gusto y con el recuerdo inicial -inevitable en Linares- a la muerte de Manolete, que evoqué en este poema.

CAMPO DE ESCARCHA.

A él también se le vio caminar entre cuatro

banderilleros tristes de olivares y noche,

por la vereda turbia que conduce a la muerte

entre charcos de sangre y luz de escalofrío

que la noche de agosto, ya en silencio, desbasta.

Porque el cuerno afilado del destino aguardaba

en la esquina del mundo, donde se llega siempre

despacio, como llega, inexorable y clara,

la hora de los clarines y el grito de la gente

y el perfil ya borroso del peón de confianza

que mete el puño sucio en la cueva profunda

de la herida y ya todo

es dulce y frío y sube por las venas del muslo,

sobre el hule manchado por otras sangres viejas.

-David, ¿dónde está el toro? Pelu, cómo me duele

esta tarde la pierna. No veo, don Luis. Pinturas,

échame otro capote encima, que la noche

está fría en este campo

de escarcha de la muerte.

Aunque he escrito sobre Manolete, yo no soy manoletista. Incluso, por influencia de mi padre, acérrimo de dos toreros tan distintos como Luis Miguel y Pepe Luis, practiqué el antimanoletismo durante algún tiempo. Esa tendencia antimanoletista se agravó una tarde en la plaza de toros de Cáceres con un episodio anecdótico y humorístico que paso a referir: la banda de música había olvidado las partituras y sólo sabían de memoria el pasodoble Manolete. La tarde transcurrió lucida, los toros embistieron y los novilleros dieron lugar a que la música tocase en cada faena. Se puede figurar el lector hasta dónde quedé de aquel pasodoble, que hasta muy recientemente no he podido volver a oír con serenidad. Pero en fin, el tiempo ha ido rodeando de humor y de ironía ese hecho y me ha ido haciendo ver que el mejor aficionado es aquel a quien le caben más toreros en la cabeza. Los vídeos, el aprecio de su técnica por encima de ciertas ventajas que cada vez tengo menos claras, y las circunstancias impresionantes de la vida y la muerte de Manolete me han hecho respetarlo profundamente. Incluso conmoverme con ciertos detalles como los que rodearon su traslado nocturno a pie desde la enfermería de la plaza al hospital de los Marqueses de Linares.

Llevo más de 65 años viendo toros, yendo a los toros. A mis 69 años soy un viejo aficionado, con una afición apasionada heredada de mi padre, aficionado cabal que me llevaba desde los tres años al bello coso de la Era de los Mártires de Cáceres, un plaza inaugurada en 1846, hace más de 175 años, por El Chiclanero, que toreaba aquella tarde con Gaspar Muñoz, Lavi.

Cuando yo era chico llevaba la plaza Canorea, que daba todos los domingos de verano una novillada económica. De esa época, finales de los 50 y principios de los 60, son mis primeros recuerdos y mis primeras impresiones asociadas al mundo de los toros. La impresión más viva, la más perenne es la entrada al graderío. Era una explosión irrepetible de sensaciones: la vista, el olfato, el oído se quedaron impresionados desde entonces con sensaciones que aún hoy mantengo muy vivas en la memoria.

Mi padre me llevaba a los tendidos de sol y todavía hoy soy incapaz de expresar con palabras la impresión vívida e inefable del deslumbramiento de la luz en el ruedo, del olor del ruedo recién regado, del murmullo de la gente, de las banderillas colgadas del muro blanco del callejón, de los capotes cuidadosamente doblados sobre la contera de las tablas antes del paseíllo, de la plenitud solar de la banda de música.

Eran otros tiempos. Los niños de entonces no teníamos televisores, leíamos el Pulgarcito y éramos más propensos a la pura sorpresa.

Yo era un niño que comía mal, salvo en los toros. Allí, embobado con la novillada y con una Citrania en la mano (aquellas citranias fresquitas que llevaban los vendedores en cubos de zinc con enormes trozos de hielo ), allí, digo, comía casi para el resto de la semana, lo que me aseguraba volver el domingo siguiente.

Supongo que el calor debía ser espantoso, supongo que hoy no aguantaría una tarde de julio en un tendido de sol. Entonces ni me enteraba, tan embebido estaba en lo que estaba viendo. Supongo también que aquellas novilladas no siempre eran brillantes, que los vestidos de los toreros no serían demasiado lustrosos, pero desde entonces nunca he tenido una sensación más pura de espectáculo brillante y arrebatador de los sentidos.

Sigo viendo recibir con una larga cambiada en la puerta de toriles a Miguel Oropesa, sigo asustándome con El Bala banderilleando en una silla, sigo aprendiendo con Paco Pallarés cómo se les baja la mano a los toros con la muleta, sigo tapándome los ojos cuando Pepe Luis Caetano se deja partir los muslos al entrar a matar.

Esas tempranas experiencias de espectador infantil hacen que nombres de toreros menores, olvidados hoy, mantengan en mi memoria la misma fuerza de entonces, las mismas resonancias de una época de emoción en estado puro: Rafael Astola, El Barquillero, El Satélite, Rafael Chacarte, El Monaguillo, Paco Corpas, Joselito Huertas, Palmeño, Curro Limones, Paco Puerta, Armando Soares, José María Susoni, Manolo Aibar o Zurito son nombres probablemente irrelevantes o desconocidos incluso para muchos aficionados, pero siguen figurando en las letras cuadradas de los carteles eternos que uno lleva para siempre en el corazón.

Luego fui madurando como hombre y como aficionado, fui a espectáculos mayores, a novilladas picadas y a corridas, pero nunca he vuelto a tener aquellas primeras emociones que me mantenían en un estado de vibración continua que seguramente no resistiría el menor análisis. Ni falta que hace.

Ese es el tributo que hay que pagarle al tiempo. Sesenta y cinco años viendo toros, muchos toros, algunas temporadas más de cien corridas, le dan sabiduría al más tonto. Yo sé que muchos de los toreros que he citado eran malos hasta haciendo el paseíllo, sé que algunos no sirvieron con el tiempo ni para puntilleros. Pero ¿ qué importa eso?

Hoy seguramente soy lo que se entiende por un buen aficionado, seguramente sé bastante de toros, tengo unos gustos definidos y capto las condiciones -cambiantes tantas veces- del toro apenas sale de los chiqueros. Al cabo de tantos años eso no tiene demasiado mérito y lo peor es que a cambio he perdido lo más importante, lo más impagable: esa inocencia virginal que sólo se tiene con pocos años y que le permite a uno emocionarse con la emoción pura del que desconocía el análisis de los terrenos, de las condiciones del toro, de las ventajas y las triquiñuelas; del que se deja invadir sin reservas los cinco sentidos por esta fiesta, pese a todo, incomparable.

Hoy las cosas no están para emocionarse con tanto fraude, con tanto toro artista y descastado, con tanta impostura y tan poca torería en los ruedos, con tanto bandolero en los despachos y tanto indocumentado de aluvión chillando en los tendidos con un clavel en la solapa y un vaso de whisky en la mano.

Decía Chesterton que cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Y eso pasa también con los toreros: mientras haya un puñado de toreros (Morante, Juan Ortega, Pablo Aguado y, cómo no, Curro Díaz) que asuman el peso y la verdad del toreo de siempre, del toreo clásico (decía Rafael el Gallo que lo clásico es lo que no se puede hacer mejor, y tenía razón), mientras haya un puñado de toreros así, el toreo será eterno.

Y ya asoma por ahí un becerrista deslumbrante de la Escuela taurina de Sevilla que se llama Manuel Domínguez al que les recomiendo que vean en cuanto puedan, porque vale mucho la pena. En él se ha reencarnado Gallito. Ya lo verán si no lo han visto.

¿quién cambia a quién?

martes, 28 enero, 2025

28 de agosto. El hombre, el torero

domingo, 12 enero, 2025

Los jornaleros del toreo

viernes, 03 enero, 2025

Reflexiones taurinas. El invierno es sinónimo de tentaderos

viernes, 06 diciembre, 2024

En Primera persona

viernes, 15 noviembre, 2024

Autores

Andrés Torrús de Dios

Francisco Jiménez

Mateo Villarrubia

Miguel Vega

Pablo Guitarte

Santos Domínguez

Silverio Franconetti